今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。回望硝烟弥漫的抗战岁月,一批由党领导的爱国民族工业企业冲破重重艰难险阻,生产救国、支援前线,书写了一部轰轰烈烈的实业救国史诗,也留下了诸多承载着抗战记忆的珍贵文物。这些爱国企业专业配资交易网,很多是如今国有企业的前身;这些爱国员工,很多是国企人的前辈;这些爱国壮举,早已融入红色血脉,成为国企精神的重要组成部分。

小新特别推出“国企先辈抗战印记”系列策划,带您走近抗战时期的遗址、文物、书信等,以物证史、以史溯魂,一起重温那些镌刻着赤诚与担当的红色故事。今天为您带来第八期《粗布马甲藏万金,八千里路救山河》。

1937年7月7日,

卢沟桥的枪声碾碎北平的黎明,

无数中华儿女挺身而出,

用血肉之躯筑起长城。

抗战时期,

我国的农业产值及工业产值急剧下滑,

在日军的分割包围中,

前线战士们

缺枪缺弹、缺吃缺穿、缺衣缺药。

在华润历史文化展厅里

有一件粗布马甲,

它属于华润的创始人——杨廉安。

在抗日局势最紧迫的时刻,

他完成了一个常人难以想象的壮举。

“小商铺”背后的“大买卖”

1938年夏,陕北延安,

一名年轻的中央党校教员

被叫进了时任中共中央组织部部长

陈云居住的窑洞。

一番长谈之后,

他脱下军装,离开延安,

背负着一项特殊任务,

向着2000多公里外的香港出发。

在那不久,

香港干诺道冯氏大厦,

一间名为“联和行”的小商铺悄然亮灯。

在这家经营南北货的铺子里,

老板杨廉安——

那位从延安出发的年轻教员,

和记账伙计正在忙碌,

距离联和行500米的皇后大道上,

就是八路军驻香港办事处。

秦邦礼,化名杨廉安,又名杨琳,“联和行”创始人。

上世纪三四十年代的维多利亚港畔。

联和行公开的业务

是经营南北杂货,

实质上

是秘密采购抗战前线急缺的物资。

从西药到医疗设备、

从电子管到X光机、

从鞋袜到军毯,

前线需要什么,

联和行就经营什么。

杨廉安通过一次次贸易往来,

入股了香港新亚药厂,

又与灿华公司、怡和洋行等商行

做生意交朋友,

为前线采购大量物资。

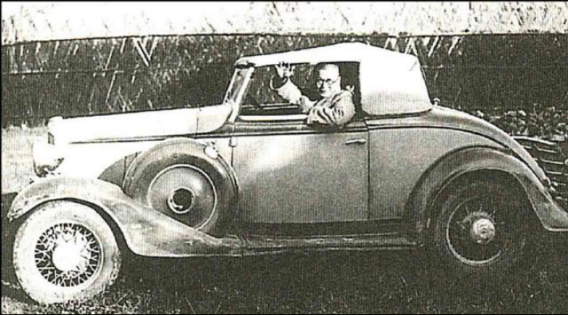

爱国华侨捐赠八路军香港办事处的汽车,由联和行转运至前线。

联和行还配合八路军香港办事处

与宋庆龄领导的保卫中国同盟,

在香港和海外

开展大规模的抗日募捐活动。

募集到的物资和金钱,

由联和行统一保管,

并秘密运送至前线,

为浴血奋战的八路军和新四军

提供有力支持。

1939年,宋庆龄与保卫中国同盟中央委员一起前往香港码头察看支援抗战物资装运情况。

从海外辗转运来的

子弹、炮弹、药品、

石油、棉布、汽车、通讯设备

……

被联和行仔细包裹捆扎,

穿越烽火,送抵前线。

因抗战抢修出来的

著名的滇缅公路,

自打诞生

就是中国抗战者的血泪之路,

这条唯一的对外通道,

穿越了6条大江、3座大山,

绵延1147.4公里。

在日本空军的持续轰炸中,

维护公路的3000多名养护工中,

三分之一

永远留在了这片异国的土地上。

但就是这条路,

杨廉安带领着联和行的车队

走了整整两年,

先后把30多辆满载物资的卡车

送往了昆明,送往了延安。

据不完全统计,

从1938年夏到1941年秋,

通过联和行运往内地抗日前线的物资

包括医药器械120多吨,

捐款500万美元,

护送的爱国华侨及港澳台同胞超过1000人。

穿着布马甲,他成为“行走的保险箱”

1941年12月8日凌晨,

日军向香港发起了猛烈进攻。

短短数日,

英军投降,香港沦陷。

当时,

包括宋庆龄、何香凝、柳亚子、

邹韬奋、梁漱溟等人在内的

数百名知名文化人士和民主人士

尚在香港开展抗日救亡工作。

联和行接到任务,

全力保障“港九大营救”的进行。

东江纵队等游击队

规划疏散路线并进行护送,

联和行作为掩护力量,

为撤退人员提供资金和临时庇护,

避免身份暴露风险。

华润成立初期的写字楼设于香港中环毕打街毕打行。

香港沦陷后,

为前线抗战筹集资金的联和行

与中央失去了联系。

杨廉安,

作出了一个

常人难以想象的决定。

他缝制了一件特殊的马甲,

将所有的钱卷成小卷,

塞进夹层中的口袋,

然后穿上衬衣和外套,

带着“保盟”存在联和行内的

资金和党的经费,

一路撤退到广州。

他脱下掩护身份的西装,

将数额庞大的现金缝进贴身的衣衫,

以“难民”的装束,

融进了徒步向西的逃难人群。

他穿过了日军侵占的广州,穿过战火硝烟中的南宁;

他穿过了紧张备战的桂林,穿过山路蜿蜒的整个贵州;

他跨过珠江、西江、长江,翻越南岭、武陵山、大娄山;

他乔装成难民、和尚、乞丐,

从初春走到深秋,六个月时光,八千里山川,

他最终走进了重庆,将从香港带出来的资金分文不少地交给了组织。

当所有人以为

杨廉安会停留休整的时候,

放下资金的他,匆匆转身,

再一次走进了纷飞的战火。

1943年开始,

他辗转桂林、平乐、昭平、八步、梧州,

以商人身份积蓄着力量。

1946年,

已经离开香港整整4年多的杨廉安

化名杨琳,

带着组织新的指示,

带着抗战期间在两广地区经商所得的资金,

重回香港,

一段新的征程就此开始。

今天,

联和行已然成长为

拥有多元产业的“华润”。

位于深圳湾畔的中国华润大厦

曾经在枪林弹雨中无比稀缺的物资,

如今已成为货架上触手可及的小确幸。

当年冒着生命危险输送的石油,

化作了万家灯火里的燃气;

曾辗转传递的通讯电台,

成了微电子产线上跳动的 “芯” 科技

与生活中流淌的电流;

那些跨越烽火的医疗器械,

已升级为智慧医院、

先进实验室里的高性能设备……

昔日烽火中的破败战墟,

如今已是高楼林立、

车水马龙的繁华都市。

而那颗红色火种,

始终镌刻在华润的基因里、

流淌在血脉中。

华润深深铭记着以身许国的奉献精神、

敢为人先的创新精神、

笃定前行的坚守精神、

自强不息的奋斗精神。

在中华大地上,

它将多元产业化作雨露,滋润每一寸土地;

以实干书写美好生活的崭新篇章,

为推动中国式现代化建设作出新的更大贡献。

更多热点速报、权威资讯、深度分析尽在北京日报App

大彩配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。